Alberto Giacometti emerge nella storia dell’arte del XX secolo come uno scultore la cui opera è profondamente intessuta della dimensione onirica. Nato nel 1901 a Borgonovo di Stampa, un piccolo villaggio della Svizzera italiana, Giacometti ha trasformato la materia tridimensionale in un linguaggio capace di esprimere la qualità sfuggente ed enigmatica dei sogni, creando figure che sembrano esistere simultaneamente nel mondo fisico e in quello dell’inconscio.

Figlio del pittore post-impressionista Giovanni Giacometti, Alberto mostrò fin da giovane un talento straordinario per l’arte. Dopo gli studi iniziali in Svizzera, nel 1922 si trasferì a Parigi, dove entrò in contatto con le avanguardie artistiche dell’epoca. Nella capitale francese, Giacometti frequentò l’Académie de la Grande Chaumière e conobbe artisti come Joan Miró, Max Ernst e Pablo Picasso. Fu però l’incontro con i surrealisti, in particolare con André Breton, a segnare una svolta decisiva nella sua carriera.

Dal 1930 al 1934, Giacometti partecipò attivamente al movimento surrealista, un periodo durante il quale la dimensione onirica si impossessò completamente del suo lavoro. Le sculture di questo periodo rivelano un mondo di simboli e associazioni inconsce che sembrano emergere direttamente dai suoi sogni. Opere come “La donna cucchiaio” (1927), “Uomo e donna” (1928-29) e “La gabbia” (1931) manifestano un interesse per l’esplorazione degli spazi psichici interiori e per la rappresentazione di oggetti che appartengono alla logica del sogno piuttosto che a quella della veglia.

La peculiarità dell’approccio di Giacometti al tema onirico risiede nella sua capacità di tradurre nella materia tridimensionale l’essenza stessa del sogno: la simultaneità di presenza e assenza, la distorsione delle proporzioni, la sensazione di uno spazio che si espande e si contrae seguendo leggi diverse da quelle della fisica. In “Palazzo alle 4 del mattino” (1932), una delle sue opere più emblematiche del periodo surrealista, Giacometti crea un teatro onirico in miniatura, una struttura simile a una gabbia che contiene oggetti e figure apparentemente scollegati: una colonna vertebrale, una figura femminile, un uccello e una palla sospesa. L’opera, che prende il nome dall’ora in cui l’artista si svegliava spesso dai suoi sogni, rappresenta uno spazio mentale in cui gli oggetti acquistano significati simbolici e personali.

Anche quando, a metà degli anni ’30, Giacometti si allontanò dal surrealismo per intraprendere una ricerca più concentrata sulla figura umana, la dimensione onirica non abbandonò mai completamente il suo lavoro. Le sue celebri figure filiformi – uomini e donne allungati, ridotti all’essenziale, che sembrano consumarsi nello spazio – incarnano una qualità spettrale che evoca la percezione alterata tipica dei sogni. Queste figure, che caratterizzano la sua produzione matura, sembrano esistere in una dimensione intermedia tra la realtà e il sogno, tra la sostanza e l’assenza.

“L’uomo che cammina” (1960), una delle sue opere più note, rappresenta una figura umana estremamente allungata e assottigliata, che avanza con passo deciso ma precario. La figura sembra al contempo presente e assente, solida e evanescente, come un’apparizione onirica che si materializza brevemente prima di dissolversi. Questa qualità spettrale è accentuata dalla superficie ruvida e scabra della scultura, che cattura la luce in modo irregolare, creando un continuo gioco di presenza e assenza.

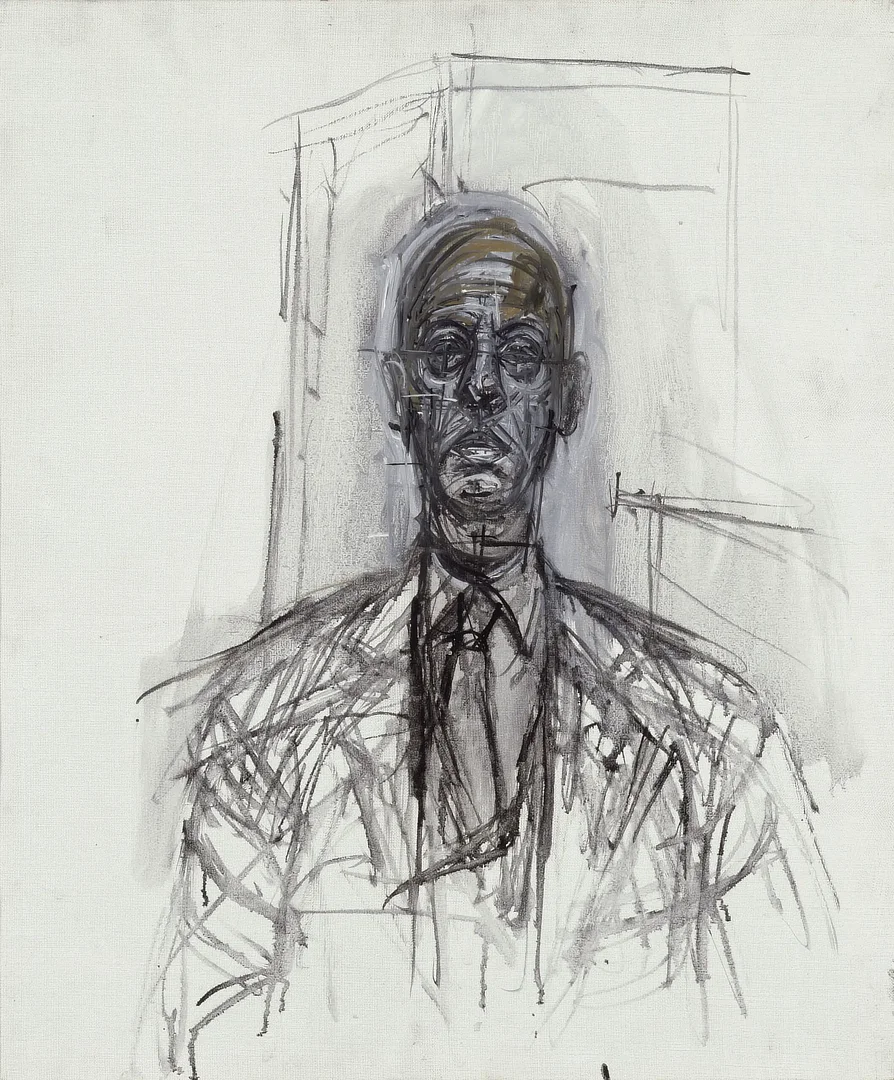

Il tema del sogno nel lavoro di Giacometti si manifesta anche nel suo trattamento dello spazio. Le sue figure esistono in un vuoto che non è semplicemente assenza, ma uno spazio attivo, carico di tensione. Come nei sogni, dove lo spazio può dilatarsi o contrarsi indipendentemente dalle leggi fisiche, le sculture di Giacometti sembrano alterare lo spazio circostante, creando campi di forza invisibili. Questa percezione alterata dello spazio è particolarmente evidente nelle sue teste e busti, dove i volti allungati sembrano emergere da un altrove onirico per materializzarsi brevemente nel nostro mondo.

L’ossessione di Giacometti per la distanza e la percezione trova un parallelo nell’esperienza onirica. Nei sogni, le persone e gli oggetti possono sembrare simultaneamente vicini e irraggiungibili, presenti nei minimi dettagli eppure fondamentalmente inaccessibili. Giacometti cercò di catturare questa qualità paradossale facendo apparire le sue figure come se fossero viste da una grande distanza anche quando l’osservatore è loro accanto. Come egli stesso spiegò: “Ciò che mi interessa in tutti i dipinti è la somiglianza – cioè ciò che per me è la somiglianza – con la realtà, e soprattutto con la realtà che non posso vedere, come l’interno di un cranio.”

La dimensione onirica nel lavoro di Giacometti è accentuata dalla sua tecnica scultorea unica. Invece di costruire le sue figure, spesso le sottoponeva a un processo di continua erosione e ricostruzione. Questa lotta con la materia, questo tentativo di catturare qualcosa di sfuggente e inafferrabile, riflette perfettamente il tentativo di trattenere l’essenza di un sogno al risveglio. Le sue figure emergono dalla materia come ricordi di sogni: essenziali, frammentarie, cariche di un’intensità emotiva che trascende la loro apparente fragilità.

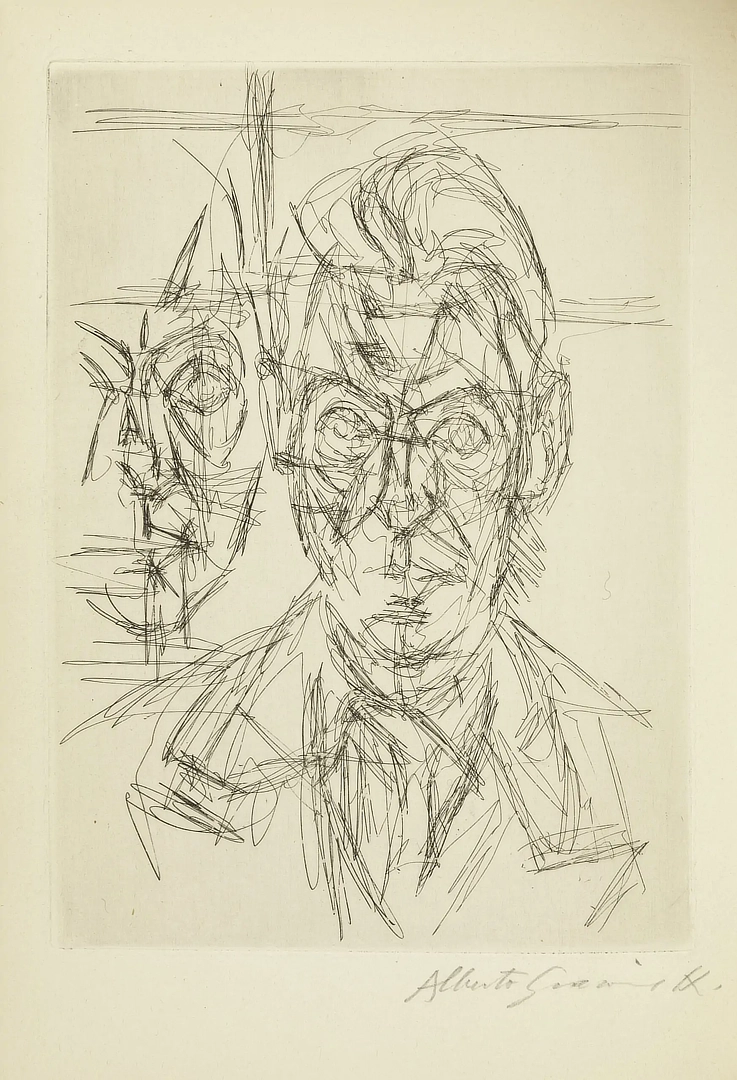

Giacometti non si limitò alla scultura per esplorare il tema dei sogni. I suoi dipinti e disegni, caratterizzati da un incessante processo di cancellazione e ridefinizione, mostrano figure umane che sembrano emergere da uno spazio indeterminato, come visioni che si materializzano gradualmente dalla nebbia del sonno. La linea nei suoi disegni non definisce semplicemente i contorni di una figura, ma diventa uno strumento per sondare l’invisibile, per cercare di dare forma a ciò che sfugge alla rappresentazione diretta, come avviene nei sogni.

Jean-Paul Sartre, che fu amico dell’artista, descrisse le sue figure come “a metà strada tra l’essere e il nulla”, una definizione che cattura perfettamente la qualità onirica del suo lavoro. Come nei sogni, dove l’identità può dissolversi e ricostituirsi in forme nuove e inaspettate, le figure di Giacometti esistono in uno stato di perpetuo divenire, sempre sul punto di dissolversi o materializzarsi definitivamente.

L’interesse di Giacometti per i sogni non era puramente formale o estetico, ma profondamente esistenziale. Come molti artisti e intellettuali della sua generazione, segnati dalle due guerre mondiali e dalla crisi delle certezze della civiltà occidentale, Giacometti vedeva nei sogni non una semplice evasione dalla realtà, ma una dimensione capace di rivelare verità più profonde sulla condizione umana. Le sue figure solitarie, che camminano senza mai raggiungere una destinazione, incarnano perfettamente l’angoscia esistenziale e il senso di alienazione dell’uomo moderno, temi che emergono spesso nella dimensione onirica.

A differenza di alcuni artisti surrealisti che cercavano nei sogni immagini scioccanti o provocatorie, Giacometti era interessato a una dimensione più intima e personale dell’esperienza onirica. I suoi sogni si manifestavano nella materia come presenze inquietanti ma familiari, figure che portano il peso della solitudine umana e allo stesso tempo la sua dignità. In questo senso, il suo lavoro può essere visto come un tentativo di dare forma concreta non tanto ai contenuti specifici dei sogni, quanto alla loro qualità essenziale: la sensazione di una realtà altra che tuttavia ci parla profondamente di noi stessi.